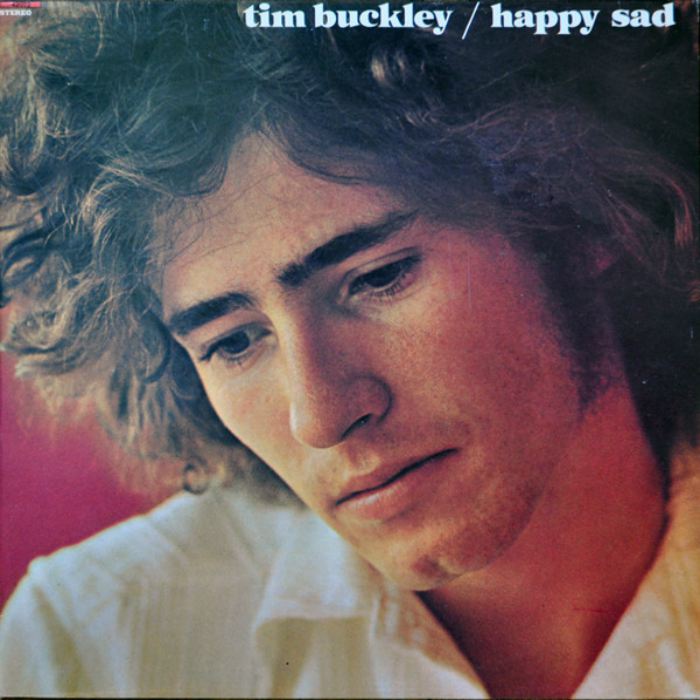

Happy Sad è il terzo album di Tim Buckley, pubblicato il 10 giugno del 1969 dalla Elektra Records. Con questo lavoro, Buckley entrò in una fase di sperimentazione musicale, influenzato soprattutto dal free jazz e dal rock psichedelico.

15:32:03 – 10/07/2020

His master voice

Nato a Washington da madre di origini italiane (Elaine Scalia, appassionata di jazz e di Miles Davis in particolare) e padre di avi irlandesi, Tim Buckley a soli 20 anni ha già inciso due album per la Elektra: il disco di esordio che porta semplicemente il suo nome, uscito nel 1966, e Goodbye And Hello dell’anno seguente.

Due lavori che lo portano all’attenzione della critica e degli appassionati soprattutto per le personalissime doti vocali. Ma è con Happy Sad che Tim Buckley comincia a costruire la sua leggenda che dura sino a oggi.

Il disco nel quale per la prima volta si prende la responsabilità di comporre tutti i brani – fino allora scritti e arrangiati per la maggior parte insieme al vecchio compagno di scuola Larry Beckett – e di aggiustare o aggiungere quegli elementi che andranno a mutare il quadro sonoro del suo impegno. Parliamo di un impegno sempre evolvendo, almeno fino al 1970, anno nel quale registrerà un’altra coppia di album ma tra loro agli antipodi: Blue Afternoon, l’ultimo titolo a entrare per un soffio nella classifica dei Billboard 200, e Starsailor, il progetto più estremo che vale una carriera.

La genesi di Happy Sad di Tim Buckley

Happy Sad viene registrato negli Elektra Sound Recorders nel dicembre 1968, come usava in quegli anni in una quantità risicata di tempo, modalità di esecuzione che ha prodotto capolavori a manciate e forse qualcosa vorrà dire. Al suo fianco Buckley chiama il chitarrista Lee Underwood che lo accompagna dal primo disco, John Miller al contrabbasso, Carter “C. C.” Collins alle congas, ma soprattutto David Friedman che con l’onnipresente vibrafono marchia in modo del tutto originale e jazzy l’intero disco.

Il rimescolamento della carte da parte del cantautore non riguarda solo il mondo che lo circonda (musicisti e produttori), ma anche il suo interiore: scrive tutto da solo, testi – con ovvio cambio di prospettiva sulle cose – e musica, azzardando con i brani fino a dilatarli a una durata consona alle band più coraggiose del periodo, piuttosto che all’operato di un cantante; spingendosi alla ricerca dei propri limiti per quanto riguarda la vocalità.

All’indomani di due tour europei il ragazzo si dimostra rodato e consapevole. Al punto da dare il via a Happy Sad, senza forzature, con Strange Feelin, un brano che galleggia palesemente sul tema di All Blues di Miles Davis (da Kind Of Blue) e si insinua dolcemente, in modo sin troppo tenue se non fosse per quella voce così determinata e ostentatamente adulta (nonostante i soli 20 anni). Un brano dove il Buckley autore lascia ampio spazio al sé stesso musicista: la coda strumentale di Strange Feelin’ sembra il preludio naturale alla intro della seguente Buzzin’ Fly, traccia dal piglio più deciso, giocata sugli intrecci tra chitarra solista e vibrafono.

Ma sono soprattutto gli oltre 10 minuti di Love from Room 109 at the Islander (on Pacific Coast Highway), che chiude la prima parte dell’album, a dettare il passo. A ridefinire un modo di fare, e oltrepassare un confine che intende modificare, e ci riesce, il ruolo di Buckley. Songwriter è una etichetta che a questo punto gli va stretta. Autore totale gli cade addosso come un vestito cucito su misura. Perché Love from Room 109 at the Islander (on Pacific Coast Highway) è una ballad che ha i crismi del componimento che va oltre la canzone, atemporale nello svolgimento e nella fruizione: ti si insinua sottopelle come una scheggia e lì rimane. Se provi a toglierla (dimenticarla) non fai che spingerla oltremodo in profondità.

Le canzoni di Happy Sad

Dream Letter apre in modo toccante il lato B: una dolorosa ferita aperta nell’anima dell’artista che scrive alla ex-moglie e chiede del figlio abbandonato. Era già successo con I Never Asked to Be Your Mountain, su Goodbye And Hello, ma un anno dopo il cantante è più dubbioso e critico verso sé stesso. Seguono la viscerale, lisergica, selvatica Gipsy Woman, sorta di positivo di ciò che Love from Room 109 at the Islander (on Pacific Coast Highway) rappresenta sull’altro lato, e la carezzevole dolcezza di Sing a Song for You.

Che dopo le fiammate di Gipsy Woman, destinata a diventare un favorito dal vivo per quanto si presta alla jam, sigilla Happy Sad alla stregua di ceralacca marchiata dalla inconfondibile, ma in questo caso misurata, vocalità dell’autore.

Tim Buckley morirà il 29 giugno 1975, e per una manciata di mesi non potrà entrare in quella reiterata idiozia tramandata come “club del 27”. Una tesi che ha la stessa validità di un ipotetico Circolo della scarpa 42: fatte le necessarie ricerche non faticherete a trovare una manciata di rocker deceduti in malo modo ma accomunati dal fatto che avevano il 42 di piede.

Spirato per overdose (secondo il coroner per “intossicazione acuta per overdose di eroina/morfina ed etanolo”) all’età di 28 anni quando il figlio Jeff, musicista altrettanto dotato, scomparirà accidentalmente a 30. Una doppia perdita incalcolabile, per la musica rock.

Due sono anche le belle foto che ravvivano la copertina di Happy Sad, che arrivando al n° 81 delle classifiche USA diventa il disco di maggior successo di Tim Buckley: un primissimo piano sul davanti; sul retro un mezzo busto incorniciato all’interno di un cerchio di luce iridato, per ottenere il quale non c’è bisogno di nulla, basta puntare l’obiettivo verso il sole. Tim appare pensieroso, forse tormentato. Come l’obiettivo della macchina fotografica anch’egli senza filtri. Vero.

Andrea C. Soncini